Apesar de ser uma potência agrícola mundial, o Brasil ainda está muito atrás dos líderes em projetos voluntários de carbono no setor agrícola. Essa aparente contradição joga luz sobre o potencial inexplorado nessa frente crucial de combate aos efeitos das mudanças climáticas.

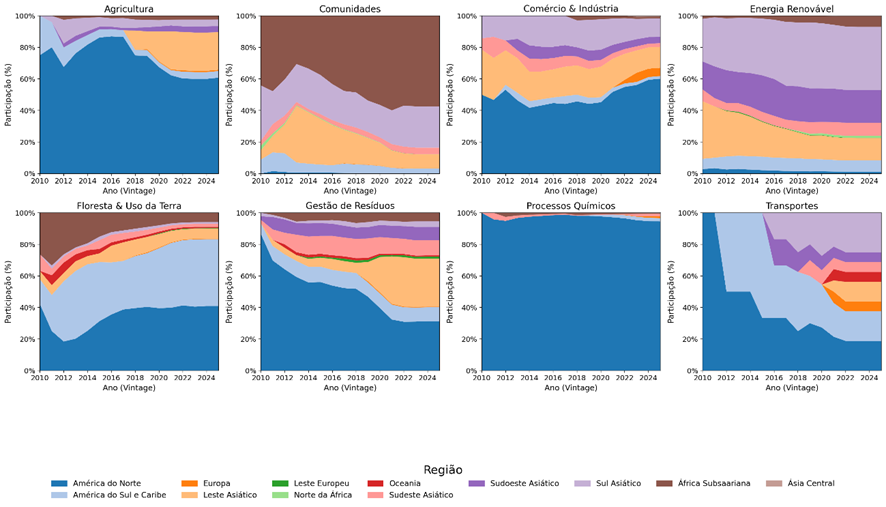

Dados da Voluntary Registry Offsets Database, compilados por pesquisadores da UC Berkeley, mostram a dominância da América do Norte e o crescente protagonismo de países do Leste Europeu na geração de créditos de carbono gerados pela agricultura.

A América do Sul praticamente não aparece no gráfico. Por razões biogeográficas e de composição de biomas, os projetos sul-americanos de carbono seguem concentrados no setor florestal, segmento em que dividimos a liderança com os norte-americanos.

Solos armazenam três vezes mais carbono que a atmosfera e cerca de quatro vezes mais que a biomassa vegetal[1]. A erosão do solo associada ao avanço da agricultura convencional é justamente o que abre espaço para que projetos de agricultura regenerativa gerem créditos de carbono.

Uma revisão sistemática de literatura[2] buscou quantificar quanto carbono pode ser recuperado com práticas regenerativas. Verificou-se que o manejo agrícola sustentável pode igualar o estoque de carbono no solo, em até 1 metro de profundidade, observado em áreas de vegetação nativa. Para fins de comparação, pastagens têm, em média, 22% menos carbono que formações nativas em qualquer profundidade. Em outras palavras, práticas agrícolas bem desenhadas podem promover uma recarbonização parcial.

Por que, então, não cresce vertiginosamente o número de projetos de carbono agrícola no Brasil? Uma barreira central são as dificuldades de mensuração, relato e verificação (MRV) dos estoques de carbono no solo. Diferentemente de projetos florestais, nos quais o carbono estocado na biomassa aérea pode ser estimado com maior precisão, o carbono orgânico do solo apresenta alta variabilidade espacial e temporal, agravada pela complexidade dos sistemas agrícolas brasileiros, dispersos por biomas muito distintos.

Outro fator é a adicionalidade. Ela é definida como a situação em que as reduções de emissões ou remoções de carbono só são viáveis por meio das receitas obtidas com a venda de créditos. Projetos agrícolas enfrentam um desafio particular: demonstrar que as práticas implementadas não ocorreriam no cenário business-as-usual. No Brasil, várias práticas de baixo carbono já são adotadas por razões agronômicas (como o Sistema Plantio Direto, ou no-till).

Algumas fontes indicam que mais de 80% dos produtores brasileiros utilizam plantio direto; por outro lado, muitos apontam que os princípios não são aplicados de forma integral, originando a “jabuticaba” do “pseudo-plantio” direto[3]. Isso evidencia a dificuldade de mensuração e de padronização: faltam governança de dados e rigor analítico.

O agricultor brasileiro precisa ser capaz de mostrar aos investidores e consumidores globais que é capaz de armazenar carbono no solo. E isso não é feito somente no discurso. Precisamos de dados confiáveis, relatórios robustos, certificações independentes e, sobretudo, incentivos para que tudo isso aconteça.

O desenvolvimento de ferramentas tecnológicas, como o VT0014 da Verra (Digital Soil Mapping), visa reduzir custos de monitoramento e facilitar a participação de pequenos e médios produtores, potencialmente alterando as discussões sobre adicionalidade. A aprovação da Lei 15.042/2024, que estabelece o marco regulatório do mercado de carbono brasileiro, também pode trazer clareza para o debate. Veículos de investimento, como o Eco Invest Brasil, o Fundo Clima e os emergentes fundos de conversão de pastagens degradas adicionam um catalisador financeiro neste caldeirão.

O agro brasileiro só será protagonista quando transformar narrativa em métrica auditável. Sem MRV, não há crédito; sem crédito, não há escala. Quem medir primeiro, padronizar melhor e comprovar adicionalidade com rigor vai capturar o prêmio — e ditar o padrão do carbono agrícola nos trópicos.

***

Thiago Gil, colunista de The AgriBiz, é diretor da Cordiant Capital e doutorando em finanças pela FGV-EAESP. Professor dos cursos de pós-graduação do Ibmec, FGV e Fipecafi.

[1] Le Quéré C, Andrew RM, Friedlingstein P, Sitch S, Hauck J, Pongratz J, Zheng B, et al. Global carbon budget 2018

[2] Oliveira, D. M. da S., Tavares, R. L. M., Loss, A., Madari, B. E., Cerri, C. E. P., Alves, B. J. R., Pereira, M. G., & Cherubin, M. R. (2023). Climate-smart agriculture and soil C sequestration in Brazilian Cerrado: A systematic review. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 47, e0220055

[3] Soendergaard, N., Dias de Sá, C., Portilho, L. M. de L., & Cheron König, C. (2021, December). Brazilian agriculture in a world of carbon pricing: Challenges and opportunities (Policy paper No. 1). Insper – Global Agribusiness Center.